Kajian Wahyu Pertama (3): Pragmatisme Isa Bugis

Dalam rangkaian kuliah yang diberinya judul “Nuzulul-Qur’an” (berlangsung di Jakarta, dimulai pada tanggal 22 September 1986)[1], dalam kuliah pertamanya, Isa Bugis mengajukan suatu tinjauan atas peristiwa turunnya wahyu pertama itu, yang disebutnya sebagai “pengkajian pragmatis”.

Dalam rangkaian kuliah yang diberinya judul “Nuzulul-Qur’an” (berlangsung di Jakarta, dimulai pada tanggal 22 September 1986)[1], dalam kuliah pertamanya, Isa Bugis mengajukan suatu tinjauan atas peristiwa turunnya wahyu pertama itu, yang disebutnya sebagai “pengkajian pragmatis”. - Ia menegaskan bahwa dalam pengkajian pragmatis itu “bahasa itu sendiri harus dipahami secara kondisional dan proporsional dari maknanya yang melambangkan situasi pada terjadinya Nuzulul-Quran”.

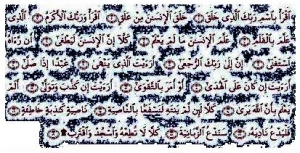

- Isa Bugis mengajak para penafsir Al-Qurãn untuk mengaitkan kata iqra dalam surat Al-’Alaq, atau surat itu sendiri secara keseluruhan, dengan situasi dan kondisi saat turunnya.

- makna dari iqra, atau wahyu pertama itu, adalah lambang atau gambaran bagi situasi pada saat itu.

- Dengan kata lain, wahyu pertama itu, antara lain, berperan memberikan informasi atau ilustrasi bagi situasi dan kondisi masyarakat setempat (lokal, regional) pada masa itu.

- Tentu tanpa melupakan kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh luar.

- Dengan demikian, tinjauan pragmatis yang diterjemahkan sebagai “tinjauan terbatas” atau “tinjauan terikat”.

- Yaitu, seperti kata Isa Bugis, peninjauan yang dilakukan dengan batasan kondisi (keadaan yang berkaitan dengan barang, orang atau kejadian) dan proporsi (penempatan yang pas), untuk memperoleh ‘bayangan’ dari suatu situasi (keadaan pada suatu masa) yang menjadi latar belakang turunnya Al-Qurãan.

- Tinjauan ini dilakukan di sini khususnya untuk memahami isi surat Al-Alaq secara ‘keseluruhan’.

- Isa Bugis memulainya dengan pengertian kata qalam, dengan uraian sebagai berikut:

- Formal atau verbalnya, istilah al-qalam sama dengan pena. Pada abad ketujuh, kira-kira istilah al-qalam ini dikhususkan kepada benda yang diruncingkan.

- Tapi kalau dikembalikan kepada qallama sebagai kata kerjanya, maka formal atau verbalnya di sini sama dengan membikin qalam.

- Tapi yang dimaksud qalam secara pragmatis adalah datangnya Jibril ke Gua Hira, kemudian mengajukan suatu spanduk kepada Nabi Muhammad, yang bertulisan surat Al’Alaq ayat 1-5, kira-kira seperti spanduk, dihadapkan kepada Nabi Muhammad yang sedang berkhalwat di Gua Hira.

- Kemudian Muhammad menjawab: Ma ana bi-qãri’.

- Masalahnya secara verbal/formal (jawaban itu) sama dengan (artinya) Muhammad tidak bisa membaca.

- Tapi secara pragmatis, dihubungkan deng-an selesainya penurunan wahyu pertama ini, ketika Nabi Muhammad bergegas pulang, maka di kala Muhammad bergegas meninggalkan Gua Hira, Jibril berkata: “Muhammad, anda Rasulullah.”

- Selesai diturunkannya wahyu ini, maka sekaligus penurunan wahyu pertama ini merupakan pengangkatan Muhammad menjadi Rasulullah.

- istilah Rasulullah sama dengan (berarti) uswatun hasanah.

- Al-Quran sebagai wahyu adalah sebagai input kepada Muhammad, yang selanjutnya, setelah menyatu dengan Muhammad, maka Muhammad menjadi uswah (teladan).

- Selanjutnya, yang beruswah kepada Muham-mad disebut mutawakkilun atau mu’minun, atau ‘abdun, dsb.

- Bagi si mu’min (termasuk Muhammad sebagai manusia biasa, bukan rasul, Quran berperan sebagai imam. “Muhammad sendiri (pribadi) walaupun bertindih dengan Rasulullah, tetap menjadi ‘abdun (hamba), menjadi mutawakkilun (representative)”, kata Isa Bugis.

- Jadi, tidak boleh ‘ada apa-apanya’ dari pribadi Muhammad.

- Karena setelah wahyu masuk ke dalam pribadi Muhammad, maka segala ucapan yang merupakan output dari Nabi Muhammad, adalah output yang sama dengan input.

- Maka kemudian, karena itu, muncullah Al-Quran sebagai Ashdaqal- Hadits.[2]

- Kembali kepada surat Al-’Alaq, Isa Bugis mengajukan teori muhaddatsah (etika percakapan). Menurutnya, ketika ayat pertama surat tersebut dibacakan Jibril, Muhammad tahu bahwa dirinya menjadi lawan bicara.

- Dus, pada ayat itu, iqra bismi rabbika, ada lawan bicara yang tidak (perlu) disebut tapi tetap tersirat, yaitu anta, yang tidak lain dari Muham-mad sendiri. Sebagai orang yang dibesarkan “di lingkungan istana”, yang mengalami perkembangan kebudayaan, Muhammad pasti tahu bahwa bila ia menjawab bunyi ayat itu, maka status dirinya sebagai khitabmutakallim wahdah (pembicara, komu-nikator).

- Dengan demi-kian, anta, yang tersirat dalam ayat pertama itu, akan berubah menjadi ana, yang tersirat atau terucapkan langsung dari jawaban Muhammad.

- Menurut Isa Bugis, bila hal itu terjadi, yaitu Muhammad menjawab wahyu yang disampaikan Jibril, maka tindakan Muhammad itu bisa menjadi preseden yang buruk. (lawan bicara, komunikan) akan berubah menjadi

- Jelasnya, Isa Bugis yakin, bahwa Muhammad yang merupakan suatu pribadi ‘berbudaya istana’, sebenarnya tahu bahwa ia bisa menjawab ayat pertama itu dengan kata-kata: (ana) bismi rabbi… Tapi bila ia menjawab demikian, dan karena itu jawaban tersebut harus (?) dibukukan ke dalam Quran, jelaslah bahwa ana bismi rabbi itu adalah ciptaan Muhammad!

- Tapi ternyata Muhammad memang tidak menjawab demikian, tapi menjawab dengan perkataan Ma ana bi-qãri’.

- Oleh sebab itu, kata Isa Bugis, maka jawaban Muhammad itu bisa saja diterjemahkan “Saya tidak bisa membaca”, dalam arti “Saya tidak boleh membaca”.

- Sebab kalau dibaca, nanti Muhammad yang dipersiapkan menjadi ‘abduhu wa rasululuhu (hamba dan rasul Allah) sudah tidak lagi mutawakkilun. Sudah ada embel-embelnya.

- Isa Bugis meminta agar kita memperhatikan ayat berikutnya dalam surat Al-’Alaq, khususnya ayat kedelapan yang berbunyi: Inna ila rabbika ruj’a….

- Raja’a - yarji’u – ruju’an secara verbal diartikan “kem-bali”, katanya.

- Tapi kemudian ia mengingatkan bahwa mas-dar dari kata kerja raja’a, yaitu ruju’an, disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi “rujukan”, yang sering dipergunakan dalam dunia jurnalistik.

- Rujukan berarti referensi, katanya. Ayat di atas (surat Al-’Alaq ayat

adalah penegasan agar (ajaran) Tuhan (Allah) dijadikan rujukan. Menurut Isa bugis, ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kalimat harus ‘dikembalikan’ (di-rujuk-kan) kepada tempat pengambilannya. Karena itu secara verbal/formal, penerjemahan ruj’a menjadi “kembali” (dalam pengertian “kembali ke rahmatullah”, mati) adalah salah.

adalah penegasan agar (ajaran) Tuhan (Allah) dijadikan rujukan. Menurut Isa bugis, ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kalimat harus ‘dikembalikan’ (di-rujuk-kan) kepada tempat pengambilannya. Karena itu secara verbal/formal, penerjemahan ruj’a menjadi “kembali” (dalam pengertian “kembali ke rahmatullah”, mati) adalah salah.

- Yang kedua, masih kata Isa bugis, arti lain menurut kamus, ruj’a sama dengan jawabu-risalah, surat jawaban.

- Jikalau wahyu adalah risalah, surat kiriman dari Allah, maka segala yang diminta sebagai jawabannya adalah “jawabu-risalah”.

- Maka untuk itu Allah memperingatkan dengan lanjutan (wahyu pertama) surat ‘Alaq:

- Sebaliknya, manusia benar-benar keterlaluan;

Padahal sebenarnya (ajaran) Tuhanmulah

yang layak jadi rujukan.

Apakah kamu perhatikan orang yang melarang

Seorang hamba melaksanakan shalat?

Yakinkah kami bahwa ia melarang berdasar petunjuk

Dalam arti menyuruhmu bertakwa?

Tahukah (pula) kamu bila ia (hanya) berdusta

dan menyesatkan?[3]

- Isa Bugis menegaskan bahwa Muhammad tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan ia menyadari kenyataan itu. “Semua jawaban harus kembali kepada risalah Allah,” katanya.

- Selain itu, Isa Bugis mengatakan bahwa arti kata qara-a (yang kemudian melahirkan kata iqra sebagai kata perintah) adalah: mempercakapkan apa yang ternukil dalam sebuah kitab, atau meletakkan pandangan terhadap pandangan yang termaktub dalam kitab itu sendiri.[4]

- Singkatnya, “membaca sehingga yang dibaca itu menjadi pandangan yang membaca”.

- Karena beranggapan bahwa terjemahan tersebut tidak mewakili arti kata iqra, maka ia mengajukan terjemahan alternatif, yaitu: “Baca, sehingga anda yang membaca menjadi (berpandangan) menurut ilmu pembimbing anda”.

- Sama dengan (berarti) dimaksud di sini “hidup berpandangan dan bersikap menurut ilmu yang diberikan Pembimbing anda”.

- Pengertian iqra seperti itulah yang membuat Muham-mad, dengan penuh kesadaran akan ketidakmampuannya, memberikan Jawaban: Ma ana bi-qãri’.

- Jawaban tersebut adalah gambaran bahwa Muhammad belum berpandangan menurut pembimbingnya.

- Juga meru-pakan gambaran bahwa Muhammad sadar bahwa jawaban dari perintah itu nanti tergantung dari jawaban yang diberikan Allah juga, sehingga Muhammad benar-benar hanya ‘abidun dan mutawakkilun.

- Perintah dari Allah, jawabannya juga dari Allah.

- Menurut Isa Bugis, jawabannya adalah surat Al-Fatihah; yang oleh sebagian ulama konon disepakati sebagai wahyu kedua. “Al-Fatihah dengan tujuh ayat ini benar-benar bisa membentuk pandangan si pembaca”, katanya.

[1] Penulis mengetahuinya melalui transkripsi dari rekaman kuliah tersebut. [2] Ada sebuah Hadis yang mengatakan bahwa kitabullah, Quran, adalah ashdaqalhadits (hadis yang paling benar).

[3] Terjemahan dari penulis.

[4] Ini merupakan terjemahan bebas Isa Bugis atas definisi yang termaktub dalam kamus Al-Munjid: nathaqa bil-maktubi fihi aw alqa-nazhra ‘alaihi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar